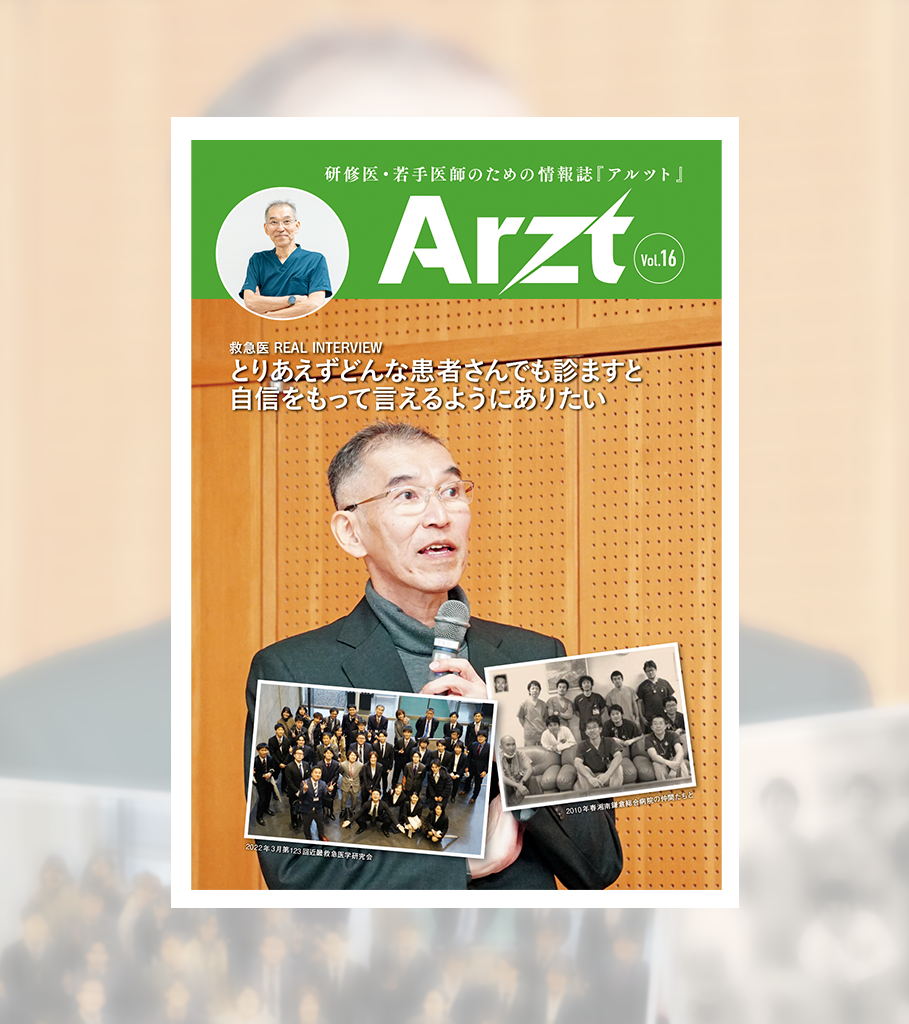

Vol.16

とりあえずどんな患者さんでも診ますと自信をもって言えるようにありたい

私はかねてから、「患者さんを選り好みしない」医療こそ、救急医療の望ましい姿だと考えていました。「救急」とは、命にかかわる重症者だけを受け入れるという意味ではありません。軽症重症の区別なく、小児から高齢者までどんな患者さんにも対応する。それが社会のセーフティーネットとしての救急医の役割だと考えています。

Page to go

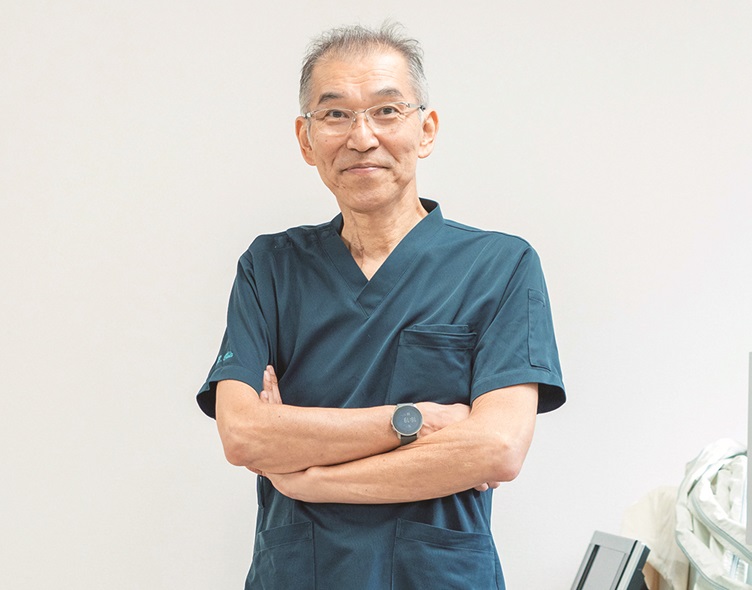

太田凡 先生

京都府立医科大学附属病院

Profile

大学時代の世界一人旅では、横浜から船でロシアに渡り、陸路ヨーロッパへ。途中ドイツで語学を勉強したり、イスラエルのキブツで働いた後、

ギリシャから中東やエジプト、インド、タイや香港を経て帰国。得難い経験を積みました。

太田凡

先生

京丹後市立弥栄病院

内科医長

Profile

大学時代の世界一人旅では、横浜から船でロシアに渡り、陸路ヨーロッパへ。途中ドイツで語学を勉強したり、イスラエルのキブツで働いた後、

ギリシャから中東やエジプト、インド、タイや香港を経て帰国。

得難い経験を積みました。

人を深く知りたい。

そう思い医師を志す

医学部を受験しようと思ったのは、高校2年生の終わりを迎える頃でした。

医師という職業に魅力を感じたのは、生物学的にはもちろん、「人」を深く知ることができる仕事ではないかと思ったからです。古い文化を有し、なおかつ多くの学生が学ぶ京都で勉強したいと思い、故郷の千葉を離れて、京都府立医科大学を受験しました。

大学時代は、勉強はもちろんですが、高校時代から続けていた軟式テニス部での活動にも力を注ぎました。また、教養課程から専門課程に進む前に、「映像を通じてではなく、直接、自分の眼で世界を見てみたい、そこで20歳の自分は何を感じるのだろうか。医学を学ぶことについてもじっくりと考えなおしたい」という想いが強くなりました。休学が許可されなかったため、当時のドイツ語教授に直談判し、ドイツで2か月間ドイツ語の勉強をすることを条件に1年間留年して、ドイツ滞在の前後7か月間、一人でユーラシア大陸を旅しました。途中、イスラエルのキブツ(農業共同体)にも滞在し、グレープフルーツ収穫などの仕事をしていました。

一人旅を通じて、医学の道を進む決意はそれまで以上に強くなりましたが、卒業を前にして、人の不幸を生活の糧とする臨床医のあり方に疑問を感じるようになりました。基礎医学の道に進むことも考えましたが、同級生に紹介してもらった「ヒポクラテスの誓い」に「もし、わたしがこの誓いを固く守って破ることがありませんでしたら、生涯と術とを楽しむことをおゆるし下さい」と書かれているのを読み、まずは臨床医として研鑽してみようと思いました。

私の中で臨床医のイメージとは、患者さんの年齢、性別、背景、症状に関わらず「今日はどうされましたか?」と聞ける医師でした。内科、小児科、外科で真剣に悩んだ結果、より患者さんの背景が多様で全身が診られる科と考え1988年3月に母校の第二内科に入局しました。

後輩に一緒にやろうといえる救急

医師2年目の夏に京都第二赤十字病院救命救急センターに配属され内科系救急診療に従事しました。その後、循環器の大学院の4年を挟み、1996年、再び同救命救急センターに勤務となりました。特に重症患者の集中治療に携わりましたが、そのうち自分のすべき業務が不明確となり手探りの状態となってきました。周囲からは「救急医の仕事は、何れかの専門科に属さない患者さんを担当することである」と期待され、心肺蘇生後で植物状態となった患者さん、薬物中毒の患者さん、高齢で多臓器が同時に障害を受けている患者さんなどが私の入院担当でした。当時、血液浄化法を行う者が他にいなかったためその担当も私の業務でした。

自分の今している仕事は救命救急センターを運営する中で誰かがしなければ行けない事だと考えていましたが、「救急医療をやってみたい」と言ってくれる後輩が現れても自分と同じ業務を誰かに引き継がせたいとは思えませんでした。そしていつしか「誰かに引き継がせたいと思える救急業務をしなければならない」と思うようになりました。

そのころ寺澤秀一先生の書かれた「研修医当直御法度」を読み、テレビドラマの「ER」が始まり、重症軽症に関わらず、症状、年齢に関わらず24時間365日、地域の患者さんを受け入れる北米型ERという業務があることを知りました。このような業務であれば、救急医としてのアイデンティティを確立できる、後輩に一緒にやろうと言えると思いました。

「病院救急部門は、地域に安心を与えることが最大の仕事であり、そこはすぐれた教育の場でもある。そこに勤務する救急医は救急診療の質を保証するとともに責任を持ち、その存在が周囲に安心を与えるものでなければならない」との思いは、その頃から今にいたります。

救急総合診療医としての実践

2002年、神奈川県にある湘南鎌倉総合病院にER医長として赴任しました。赴任当初に、当時2年目の研修医に3歳男児の頭部打撲の相談を受けましたが、彼の提案するマネジメントが非常に的確で感心しました。私は当時15年目の医師でしたが、今から彼らの手本になれるのか?と高くなっていた鼻がぽっきり折れるのを感じました。病院は24時間365日断らない救急を実践しており、ヨットから転落した心停止の男性、今日の夜は寒いから入院させてほしいというホームレスの男性、肘内障の女児、結核既往があり喀血するもたらいまわしとなった男性、医師15年目で初めてみつけた3歳男児の腸重積、「100%」全身熱傷の50歳女性、豪華旅行後に入水自殺を試みるも元気でどこかユーモラスな80歳の兄妹など、さまざまな方が救急外来に来られました。

どんな患者さんでもまず診させてもらう「患者さんを断らない救急」を研修医と実践しながら「先生のご専門はなんですか?」と聞かれた際に、循環器内科医でも、救命医でもなく、救急総合診療医であると少しずつ自信をもっていえるようになりました。

最初は研修医の他には医師は私一人でしたが、8年後に病院を離れる時には、大淵尚先生、山上浩先生をはじめ救急医療に携わる仲間が12名に増えていたことが、一番嬉しい成果だと思っています。

社会のセーフティーネットとなる

救急医学を医学生に提示したい

2010年4月、京都府立医科大学に救急医療学教室が開設されました。「集中治療や三次救急に重点をおいた救急医学ではなく、患者さんを選ばない、社会のセーフティネットとなる救急医学を医学生に提示したい。」「自分なら、たとえ、10年かかっても、あるいは自分の代では実現しなくても、あきらめずに、すこしずつでも自分ひとりでできるところから始めてみたい。」と考え鎌倉から戻りました。当時、府立医科大学の附属病院では、いわゆる救急科による診療というものはありませんでした。希望してくれる研修医(最初にもらったメールは今も残してあります。)と一緒に11月から週1回火曜日当直時間帯のみで救急診療を開始しました。助教に安炳文先生、講師に山畑佳篤先生が来てくれ、2011年4月には松山匡先生、翌2012年には武部弘太郎先生が前期専攻医として加わってくれました。海のものとも山のものともつかない発足したばかりの教室に飛び込んできてくれたことに今も感謝しています。少しでも良い学習環境を整え、ともに働くスタッフや地域の方から信頼される救急医に成長してもらえるように指導することが我々の使命であると考えました。その後、本当にいろいろなことがあったのですが、徐々に仲間が増え少しずつ受け入れる曜日・時間帯を増やしていきました。

2024年1月に自身の病気が分かりました。それ以降は、以前と比べるとあまり医療が行えていない状態です。このインタビューも自分自身が引き受けることに気が引けたのが正直なところでした。2024年4月からは、京都府立医科大学附属病院の救急外来は24時間365日体制になり、どのような症状の患者さんでもまず受け入れる救急を後輩や仲間たちが実践してくれています。

学生や研修医を指導する際には、重症・軽症を見極める難しさを伝えています。患者さんは受診してみないと真に重症か軽症かは分かりません。診察しても判断が難しい場合があります。軽症と思われても、時間単位で状態が悪化することもあります。そのため「軽症だからと、決して診療をないがしろにしてはいけない」と指導しています。また、どんな医者でも、経験を積んで技術を磨いても医療に100%はありません。失敗したり、後から反省することもあると思います。そうした時は自分自身にも「あたりまえのことをあたりまえにする」「同じ失敗を繰り返さない」を肝に銘じています。

医者って、いい仕事だよ

今回インタビューで、今から医師を志す学生や研修医の先生に伝えたいことはないかと尋ねられました。

えらそうなことは言わないようにしたいです。でも彼らに、なにか一言伝えるとしたら、「やっぱり医者って、、いい仕事だよ。」って、そう言いたいです。

「世界トップレベルの医療を地域へ」厚生労働省の承認を受けた「特定機能病院」として、高度で専門的かつ安全な医療を提供しています。 また、「大学附属病院」として、医師、看護師等の養成を行うとともに、新たな治療法の開発等を行っています。

臨床研修屋根瓦塾KYOTO が

盛況を博しました!

令和6年7月13日に臨床研修屋根瓦塾を指導医21名・参加者40名の合計61名で開催しました。「屋根瓦塾」というネーミングは、参加された研修医が、日常の臨床で経験を積んで教える(指導医)側にまわることから名づけられ、会を重ねるごとに、病院の垣根を越えてタテ(先輩後輩)ヨコ(同期の仲間)に広がっています。

今回は参加者全員にプレゼントした本会オリジナルスクラブを着用して、シーネ固定・胸腔穿刺・関節エコー・NPPVの手技に取り組みました。「今まで経験したことがない症例で勉強になった」、「所属病院にないシミュレーターを使用できて貴重な機会だった」などの嬉しいお声をいただきました。

本会では冬にも研修会を開催する予定です。開催の告知はKMA.comにて行いますので、是非ご登録ください!

-

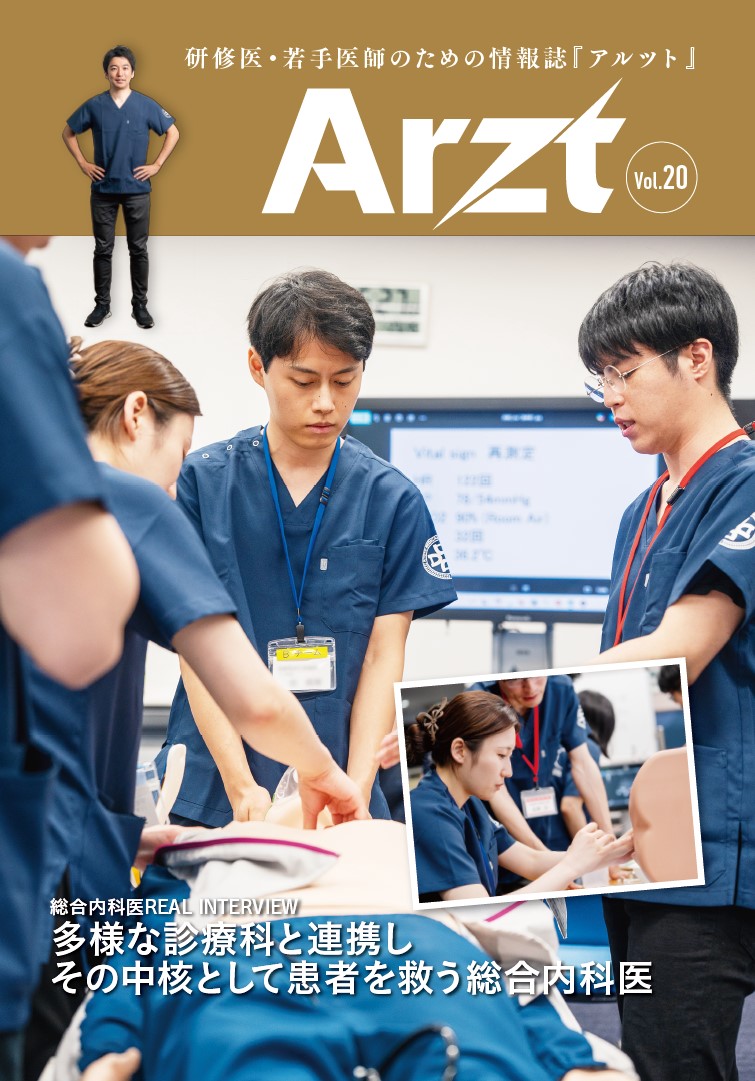

Vol.20

堀田 亘馬 先生 京都医療センター 総合内科(医師10年目) Profile 2016年京都府立医科大学卒業。…

-

Vol.19

今泉 和佳 先生 武田病院 初期研修2年目 Profile 医師である父の姿を見て、いつしか同じ道を志すように…

-

Vol.18

宮崎 亮太 先生 舞鶴医療センター 初期研修1年目 Profile 大学卒業後、社会人を経験した後、人の役に立…

-

Vol.17

縞田 一輝 先生 京都大学医学部附属病院 初期研修2年目 Profile 高校時代に母親が病気になった時、家族…

-

Vol.16

とりあえずどんな患者さんでも診ますと自信をもって言えるようにありたい

-

Vol.15

患者の「人生」に寄り添う 地域医療の醍醐味とは?

-

Vol.14

実践を通じて学んだ目指す医療とは?

-

Vol.13

患者さんと接して学んだ 医師に求められているものとは?

-

Vol.12

西村 敏希としき 先生 京都済生会病院 初期研修2年目 Profile 父親が小児科を開業していることもあり、…

-

Vol.11

東 長輝ながてる 先生 宇治徳洲会病院 初期研修1年目 Profile 人を救える職業として医師を志望。休日は…